2025年10月3日,在中国人民大学建校88周年之际,“重新思考全球大学排名:人文社科和高等教育的视角”国际研讨会在京成功举办。此次研讨会由中国人民大学和香港恒生大学共同主办。中国人民大学党委副书记青格勒图出席会议并致欢迎辞,中国高等教育学会原会长瞿振元、香港恒生大学副校长莫家豪先后致辞。英国牛津大学教授David Mills、香港教育大学教授Bruce Macfarlane、香港大学教授杨锐、台湾政治大学教授侯永琪、北京理工大学研究生教育研究中心主任王战军、中国学位与研究生教学学会评估委员会副主任委员林梦泉研究员、中国科学院研究员刘益东、中国人民大学教育学院和心理学系党委书记刘甡、中国人民大学教育学院教授申素平、中国人民大学教育学院教授周详等来自英国、中国香港、中国台湾及内地多所高校的专家学者齐聚一堂,围绕大学排名的功能、局限与治理展开深入交流,并见证“高等教育强国指数2025”的正式发布。会议由中国人民大学评价研究中心执行主任、教育学院院长周光礼主持。

学者共议:排名的功能与局限

中国人民大学党委副书记青格勒图在致辞中指出,中国高等教育进入全面提升阶段,改革评价体系必须“建设多边对话平台——打造中国特色标准——回归大学社会责任”。他强调,排名应从“名次竞争”转向“责任清单”,引导大学服务国家发展与人类文明进步。

中国高等教育学会原会长瞿振元认为,全球排名具有参照和信息价值,但存在“重科研轻育人、重理工轻人文、重英文轻本土语言”等偏差。他主张政府、高校、社会和评价机构共同塑造“多元共治”格局,以人才培养质量为核心重塑大学评价体系。

香港恒生大学副校长莫家豪提出,过度追逐排名会带来同质化和短期主义,甚至助推教育的商业化倾向。他强调,大学应重视学生全面发展与跨学科培养,坚守教育初心,让高等教育回归“学习如何学习、以人为本”的使命。

英国牛津大学教授David Mills回顾大学排名百年实践,指出排名难以回避的原因在于量化固着、机构推动及数据商业化。他提醒学界警惕“元数据经济”对学术生态的影响,并呼吁探索更加多元化、个性化的评价方式,避免高校被单一指标所束缚。

香港教育大学教授Bruce Macfarlane批评“国际化”指标存在误导,尤其是“国际教师比例”“国际学生比例”等口径制造了虚假国际化。他建议大学应以学者的真实跨国经历和学术贡献为评价标准,更准确地反映国际化水平。

香港大学教授杨锐强调,排名虽是一个“怪兽”,但完全可以被驯服并善用。他回顾“上海排名”在提升中国大学国际影响力中的作用,指出其为非西方国家打破学术垄断提供了平台,并认为中国经验对全球南方国家具有重要示范意义。

台湾政治大学教授侯永琪提出,应从“谁是最终赢家”的视角反思排名。他强调,大学排名不能仅服务于声誉和资源分配,而应聚焦学生学习成果与人才培养质量。他呼吁建立多元化、以学生为中心的评价模式,使排名更符合教育使命和社会需求。

北京理工大学研究生教育研究中心主任王战军指出,在人工智能和数智化时代,人文社科的重要性愈加突出。未来大学排名应回归教育本质,重视不可替代性与文化贡献,并坚持由学术研究机构主导的科学评估,而不是受制于商业化的排名逻辑。

中国学位与研究生教学学会评估委员会副主任委员林梦泉研究员提出,评价体系应兼具“建构性与发展性”。既要形成自主体系与品牌,增强社会信任循环,也要在定量基础上探索利用大模型挖掘“原创性——影响力”的证据,改善“良币/劣币”替代效应,提升指标科学性。

中国科学院研究员刘益东以“从追求增长到安全发展”为题,指出AI与数据资本主义正重塑知识生产,工具理性暴露出人文关怀不足。他呼吁以“文明多样性、知识多元化、科技向善、风险意识”等理念重构全球排名,使其助力新型知识体系和人类命运共同体建设。

中国人民大学教授周详从跨国教育治理角度提出“海外留学信任指数”。他指出,在留学规模持续扩张与跨境教育服务快速发展的背景下,全球缺乏统一质量标准与认证体系,指数旨在提供可比依据,以评估目的国的教育质量、风险与信任度。

香港岭南大学博士研究生陈耔学以芝加哥大学暂停部分人文社科博士招生为例,指出当预算逻辑压倒价值守护时,即便顶尖大学也会出现“系统性价值驱逐”。他主张对排名进行深度改革,建立平衡指标,重视人文社科贡献,以抵消商业化排名扩张带来的风险。

与会学者形成若干共识:排名具有信息与参照价值,但不应成为唯一标准;评价应突出人才培养与社会责任;应推动方法透明、数据开放和多元共治;未来应以“工具箱”替代“一把尺子”,充分尊重学科差异与文化多样性。

指数发布:全球格局与中国位置

会上,“高等教育强国指数2025”正式发布。该指数由中国教育发展战略学会高等教育专业委员会研制,中国人民大学评价研究中心提供数据与技术支撑。据悉,“高等教育强国指数2023”和“高等教育强国指数2024”发布后在国内外引起强烈反响,权威性和影响力较强。“高等教育强国指数2025”在前两版的基础上新增了关键指标,丰富了国际奖项指标所涵盖的内容,优化了指标体系,使结果更为科学、合理。

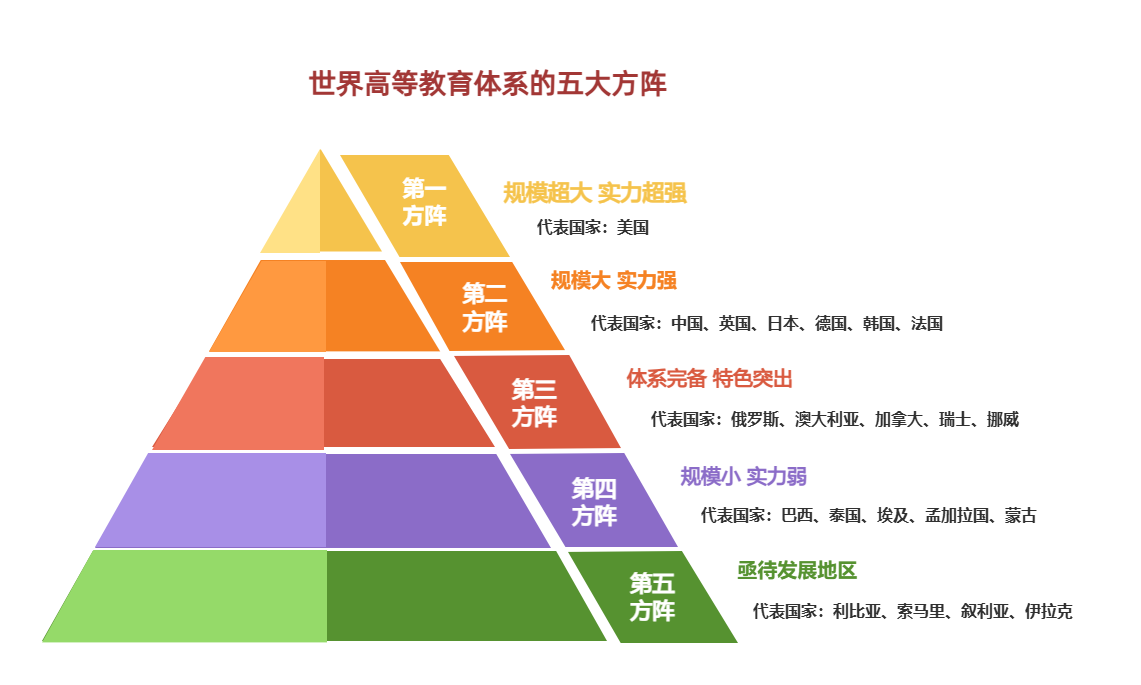

指数结果显示,世界高等教育仍处在不均衡发展阶段,区域间差异显著。美国仍然以绝对实力领先;中国相比去年有一定提升,仅次于美国位列第二方阵首位;英国、日本、德国、韩国、法国共同位列第二方阵;俄罗斯、澳大利亚、加拿大等国家位列第三方阵;埃及、泰国、孟加拉国等位列第四方阵;而伊拉克、利比亚、索马里等国家仍处于教育亟待发展阶段,位列第五方阵。

世界高等教育仍处于不均衡发展阶段

“高等教育强国指数2025”显示,世界高等教育五大方阵的基本格局没有改变,但国家位次有所不同,整体仍呈金字塔结构,美国仍处于难以撼动的塔尖地位。中国相较于去年有所提高,正逐步追赶,努力缩小差距。

新增关键指标 优化监测体系

“高等教育强国指数2025”的亮点在于新增了两大关键指标,优化了原有的国际奖项指标内容。新增指标分别是高等教育毛入学率和研发经费GDP占比,国际奖项统计由原来的两项增加到了十项,完善了原有指标体系,从世界学术中心度、世界科技中心度、世界人才中心度3个维度构建出包括高等教育经费GDP占比、ESI自然科学全球前1%上榜机构、RUC人文社会科学全球前10%上榜机构、全球人才竞争力指数在内的指标体系,使结果更加科学合理,实现了指标体系的更新与优化。

未来中国应继续保持优势 弥补不足

在高等教育强国指数的11项指标中,美国在ESI自然科学全球前1%上榜机构、RUC人文社会科学全球前10%上榜机构、授权专利、HCR全球高被引科学家、GTCI全球人才竞争力指数、十大国际奖项获奖者6项指标上均位居世界第一。中国在自然指数(第1位)、ESI自然科学全球前1%上榜机构(第2位)、RUC人文社会科学全球前10%上榜机构(第3位)、授权专利(第2位)、HCR全球高被引科学家(第2位)等指标上排名靠前,在高等教育经费GDP占比(第20位)、研发经费GDP占比(第13位)、全球人才竞争力指数(第40位)、十大国际奖项获奖者(第18位)等指标上表现欠佳。

从“高等教育强国指数2025”的结果来看,中国虽位列第二方阵,但是总分与位列第一方阵的美国仍然存在一定差距,存在较大上升空间,发展潜力强劲。

高等教育强国指数是全球首个聚焦高等教育强国建设的评价体系,它立足中国逻辑,不仅为全球治理提供了中国标准与方案,更通过强调教育、科技、人才一体化发展,为我国高等教育强国建设提供了核心抓手。